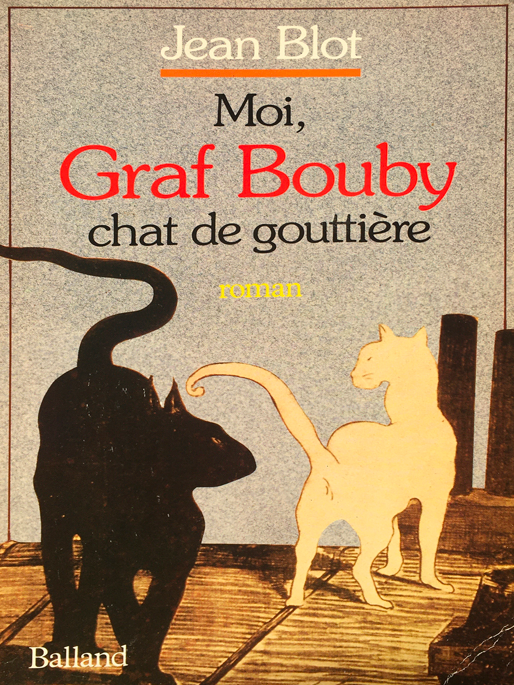

Moi, Graf Bouby ou les mémoires d’un chat de gouttière qui apprendra au cours du récit qu’il a eu un prédécesseur, Le Chat Murr d’Hoffmann qui, au début du XIXème siècle a lui aussi osé dire « je ». De Bouby, on suit ou on sait tout. De sa naissance où, aveugle, il doit se battre contre ses frères et sœurs pour survivre, jusqu’à sa mort où, hanté par ses graves pensées, il est renversé une nuit par un chauffard comme il y en a tant.

Dans ce roman, Jean Blot semble s’amuser à regarder les humains à travers l’œil d’un chat et à la hauteur de leurs chevilles. C’est que Graf Bouby a la langue bien pendue. Né dans une cuisine à New York, il passe ensuite par la case SPA où il apprend que « l’intelligence marche dans les pas du malheur ». Il est ensuite adopté par un couple dont il veut faire ses « esclaves ». Lui a pris du « dromadaire » son allure souple et sa foulée ; elle a emprunté au canard sa « croupe rieuse et frétillante ». « Esclaves » ? Oui, des sentiments, par l’imagination que met Bouby à les amadouer, enchaînant ronronnements et espiègleries.

La vie avance. Devenu adulte, le matou est un vrai séducteur et préfère bientôt les belles à son intérieur douillet qu’il prend parfois, Ô surprise, en horreur. Il a bien un rival, le Roux, et une furie qui le harcèle, Elvire, mais il est tout à sa joie de vivre et de rire. Jusqu’à ce rappel à l’ordre, ce pacte passé avec le « dromadaire » pour écrire à la première personne. Et c’est bien sa « chatitude » qui s’efface et, tel que pour un homme, la vie est devenue grave. « Fini la fête qui portait ton nom, éteinte la flamme… ».

Laisser un commentaire