2015-2019

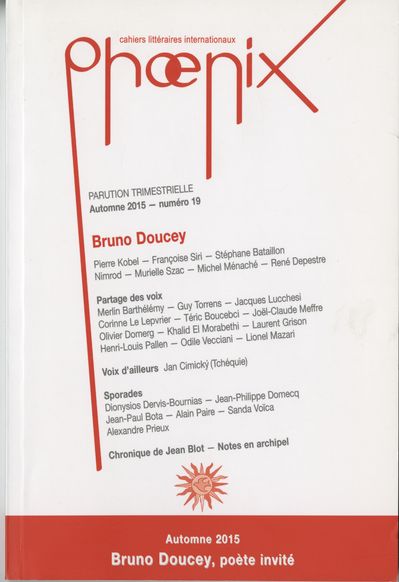

Pendant les dernières années de sa vie, Jean Blot collabore régulièrement à la revue « Phoenix » dont il est un des piliers.

Il donne à ces « Cahiers littéraires internationaux » des textes qui appartiennent à l’ensemble des registres pratiqués par lui depuis les années 50 : notes critiques bien sûr, mais aussi reportages et chroniques, en particulier au sein d’une rubrique qui met au pluriel le titre de l’un de ses propres ouvrages paru en 1979 : « Sporades ».

Chacune de ces interventions est une forme de « digression » à partir d’un ouvrage, mais aussi d’un paysage, voire d’un mot.

Au soir de sa vie, Jean Blot ne se livre pas à de vaines confidences, mais il écrit et égrène, au fil de ses chroniques, un récit en prose sur « l ‘épaisseur insensée de la vie », ouvrage annoncé en 2014 comme devant paraître, un jour, sous le titre « La Marquise sortit à cinq heures… ».

Il nous en a pour ainsi dire donné quelques « Bonnes feuilles » dans la revue PHOENIX, avant de nous quitter.

La Dénoyée

suivi de Troupes

de François BORDES

(Revue Nunc/Éditions de Corlevour)

Compassion et poésie font une sainte alliance. Sainte parce que leur source de même que leur finalité sont identiques, cette alliance paraît aussi naturelle. On est surpris de constater combien rares sont les vers que cette alliance inspire : les Frères humains de Villon, les Petites vieilles de Baudelaire, quelques autres. C’est sans doute que l’interlocuteur du poète n’est pas Autrui mais « un autre moi-même », non le Nous, mais le Moi dans son intimité. C’est cette difficulté que François Bordes a choisie pour séjour.

Poète et historien – de ceux qui cherchent non l’évocation mais la trace et ont accepté la mort du temps –, il avait déjà dans son livre sur Orwell proposé une « enfance » où la canne à pèche du publiciste rebelle, loin de s’opposer à son action politique, en dévoilait la source. Dans La Dénoyée, il va plus loin, plus profond dans la forme et par le sentiment. La poésie y est libre, n’obéit qu’à sa recherche d’un sentiment, à sa propre vibration, à ses nuages qui refusent l’événement pour s’égarer dans « Cent histoires de rien du tout ». Ce vagabondage prépare au surgissement terrible de l’État Civil qui veille férocement sur l’intégralité du passé dont la recherche, par sa complaisance, risque de compromettre. Bordes cite les Archives de l’Allier. Il est un art de la citation : celle-ci glace le sang au récit de Dunoyer Marie, femme de Nicolas, internée dans un asile et dont la folie entre nuages poétique et vérité d’ État Civil va hanter le lecteur et lui faire découvrir l’esthétique de la compassion : « Trop pour toi Marie / Ventres creux & crient-la-faim » – elle sera, non pas ressuscitée comme le rêvait le poète, mais « Dénoyée ».

Par Troupes, le poète rivalise avec l’État Civil dans la peinture au couteau du vrai. La hardiesse est dans la typographie qui coupe le souffle et dénonce ce tragique du Banal dont le Poète-historien est maître. Ainsi d’André qui illustre, loin des hussards de Géricault, la vie d’un simple – en temps de guerre. On retrouvera dans la mort d’un chat ou la crainte de l’échec, cette nouvelle tragédie neuve, loin des excès exubérants de Médée. Dans une prose qui devient vers en tombant goutte à goutte – et chacune a son poids –, le poète convoque dans Mauvaise Troupe, ces moments de conflit dans une relative absence de compassion : « Mais qu’est-ce qu’il a » et la volonté de « s’arrimer au monde » – « dans le vivier du présent et la fraîcheur de ses états » –. Il cherche à « dire juste entre la logique et l’errance ». Dans ce combat, on salue le poète pour son talent artistique et son engagement social, entre la momie du temps retrouvé et la dépouille des Archives. Le combat sera long, le temps d’une œuvre et même d’une vie. On peut faire confiance au Poète-historien qui, au-delà du chaos où il se débat, a su entendre « l’expérience du monde », savourer « son goût d’amour, de sel et de citron ».

Jean BLOT

27.02.2019

La Nef immobile

par Jean-Luc Giribone

Le rêve et sa logique ont joui longtemps d’un prestige prémonitoire. On les croyait prophètes. En accumulant les erreurs, ils ont fini par perdre cette réputation jusqu’au jour où la révolution freudienne leur rendit leur pouvoir et découvrit dans le fantasme les parcelles de la vérité que la réalité cherchait à cacher. Jean-Luc Giribone, normalien qui fut un proche de Lacan et dirigea au Seuil une collection de psychologie et de sciences humaines, ainsi que la collection Écrivains de toujours, appartient à ceux qui, philosophes et poètes, découvrent dans le monde onirique une parabole de l’Inconscient. Dans ses récits (Méditations carnavalesques, comme dans son essai sur le rire), Giribone explorait déjà et balisait ce champ clos où Psyché et Soma entrent en conflit ou s’unissent, ce monde du fantastique où la raison découvre ses raisons et Carnaval comprend que ses masques sont les vrais visages qui se cachaient en se révélant.

Quand le sens est en jeu, et, pour Giribone, c’est cette mise en jeu qui est le sens de son œuvre littéraire, quand la commedia dell’arte prétend au vrai – comment juger le succès et où chercher les règles de son expression. La réponse de Giribone est claire encore que non-dite : l’humour et la beauté. Avec la plus grande discrétion, l’écriture est d’une perfection qui affirme la supériorité de l’esthétique sur le réel. Être c’est être beau. L’esthétique, la qualité de l’écriture, font de l’imaginaire, en le libérant des chaînes du quotidien, un plus vrai que la réalité.

La Nef immobile ? Cet ensemble de récits est plein des mouvements qui mènent des sommets de la réflexion aux bas-fonds des catacombes. Mai la Nef n’appareille pas vers l’horizon et ne cherche de port qu’en elle-même ou/et « dans la profondeur fantastique du réel ». Le Palais du récit nous introduit dans cette aventure où les choses cherchent leur sens et se tiennent prêtes à l’emprunter au fantasme en transposant en pierres et matériaux, perspective et ameublement, la structure de tout récit, qu’il soit dicté par le songe ou par le quotidien. La ville idéale Atella, incarnation de la pulsion psychique qui crée le besoin du lieu, est bordée de rixes qui gardent la violence des scènes primitives qui ont effrayé l’enfance. La vie sociale se révèle aussi fluide dans son paradis que le ciel au-dessus de nos têtes et l’opinion se substitue à la réalité insaisissable. Jusqu’au profond des catacombes rouges où la mort se trompe de couleur, en passant par les collections où l’objet finit par tuer ce dont il devait entretenir le souvenir. « La présence globale du bruit narratif est entretenue. » par des accents dont la palpitation évoque la sous-conversation de Nathalie Sarraute.

La question de l’unité psychique ne change pas quel que soit le milieu où elle se pose. Elle révèle dans le dernier récit, qui porte le nom du recueil, son inspiration humaniste, les amis échouant dans leur effort et « le chant croisé des intonations ». La Nef reste en rade de la vie, les chants sont audibles, les voix sont belles. On nous conte la vie, la mort et cet espoir d’unité humaine que Carnaval sifflote dans les nuits chaudes de l’Italie, patrie seconde (ou première) de l’auteur. Les raisons pour lesquelles l’union avec le prochain est nécessaire pour accéder à une existence plénière, comme celles qui la font impossible, sont trop bien exposées par l’auteur dans son sourire et ses larmes, pour que je cherche à les résumer. Que le lecteur découvre une œuvre d’arrière-saison, plus jeune dans la hardiesse et la compassion que tout printemps.

Jean BLOT

9.12.2018

La canne à pêche de Georges Orwell

par François Bordes (revue Nunc Éditions de Corlevour)

L’enfance est un âge. L’enfance est un esprit et une sensibilité. Ils se forment au cours des premières années, mais leur influence s’étendra à la vie entière. Le grand mérite du poète-historien, François Bordes, est d’avoir compris comment un âge de l’homme pouvait avoir une indépendance idéologique et former un esprit qui métamorphose le réel en idées et celles-ci en images. Dans son livre, La canne à pêche de Georges Orwell, il démontre comment un publiciste engagé devient un poète fantastique et emprunte au fantastique la vérité du quotidien.

Les analyses d’Orwell des catastrophes communistes ne sont pas originales. En revanche, il a le don exceptionnel de donner formes et visages aux angoisses de la vie publique. Il a inventé la langue de bois, le double talk, qui vide les mots de leur sens, le Big Brother qui les manie pour asservir les petits frères et les mener consentants aux camps de concentration. C’est Orwell encore qui a su imposer l’image du totalitarisme triomphant dans sa fable de 1984 ou le portrait de ses dirigeants dans Animal Farm.

Bordes cite Bachelard : « Seul, l’enfant permanent peut rendre le monde fabuleux. » C’est le cas de Éric Blair qui, né au Bengale où son père est fonctionnaire britannique, il prendra pour pseudonyme le nom d’un fleuve anglais : Orwell. Condamné à la solitude ascétique des grandes écoles anglaises (Eton), il s’y trouve « comme un poisson rouge dans un aquarium de brochets ». Après un bref et malheureux passage dans l’enseignement, Orwell découvre son nom et sa vocation d’écrivain dans La dèche à Paris et à Londres. On y trouve déjà cette ardente sympathie pour les pauvres et mal chanceux qui devait le conduire en Espagne dans la guerre contre le fascisme. Il y assiste à la liquidation des anarchistes du POUM par les communistes, revient en Angleterre, retrouve sa passion pour la pêche et pour la solitude. À la lecture de Dickens et de son paupérisme, de Jonathan Swift et de sa satire, sa vocation se précise. Dans la revue Polemics, il devient un leader de l’anti-stalinisme de gauche. Il est ainsi conduit à réfléchir sur les relations de la politique et de la littérature pour aboutir à des chefs-d’œuvre du genre.

Il compte sur l’enfance et son esprit ludique pour ruiner les façades sociales. Le passé se révèle un allié dans 1984. Il est le gardien de l’enfance que Big Brother doit supprimer pour asseoir son règne. Bordes montre avec art comment « l’enfance permanente assure l’espoir de la société ». Le noyau de l’enfance « est au cœur de la révolte », écrit-il. « L’emploi du passé, la trace de l’espoir démontrent qu’un autre lieu existe. »

Par ses réflexions sur l’œuvre de Orwell, l’essai de François Bordes ouvre de singulières perspectives. Des concepts intimes sont traduits en sociologie, la biologie en politique, le conflit des âges en lutte des classes. L’esprit de l’âge n’est pas celui du temps. Rousseau voyait dans la société la corruption de l’homme. Bordes paraît accuser les années. L’entreprise révolutionnaire de Justice et de Paix trouve dans l’intemporalité un caractère trans-historique.

Souhaitons que le poète-historien sache l’explorer. On ne peut que saluer l’espoir d’une telle vocation et faire confiance à celui qui sait, comme il le révèle : qu’ « il faut écrire comme un bébé qui hurle ».

Jean BLOT

28.11.2018

Note de lecture de Jean BLOT

Qu’est-ce qu’un homme de vérité ?

par Jean-Luc GIRIBONE, Indigène Éditions

Hommes et vérités sont deux formidables concepts qui, lorsqu’on s’en approche, deviennent d’inextricables labyrinthes. Il les faudrait pourtant connaître puisque c’est sur eux que toute pensée s’appuie. Dans ce chef-d’œuvre de Dédale, Jean-Luc Giribone nous guide avec autant d’exigence dans la pensée que de bonheur dans l’expression.

Le chef-d’œuvre de Molière, Le Misanthrope, ouvre la réflexion et la mène à l’ambiguïté du personnage, champion de la vérité. Celle-ci le conduit à l’échec et au malheur. « Moi, je veux me fâcher… » déclare Alceste, exigeant que chaque mot prononcé vienne du cœur. Voilà qui paraît admirable, mais Giribone nous rappelle que toute vérité exprimée entre en société et ne peut s’y présenter, non pas masquée, mais correctement vêtue. L’échec d’Alceste tient à son refus de « la tragi-comédie de pouvoir » qui ne quitte jamais la scène du quotidien. La vérité, en conséquence, doit connaître et accepter les conditions sociales, la situation de l’interlocuteur, et se souvenir que « dire la vérité à qui ne veut l’entendre, c’est la défigurer ». Elle présente plusieurs visages, même en science où la lumière est tantôt onde et tantôt particule. Au vrai, il est un reste qui fait que « la pensée débouche sur son inachèvement » et que le principe de réalité de Freud doit être complété par les errements de l’observateur et les pseudo-réalités qu’ils engendrent. Giribone conclut superbement que « avoir raison ne dispense pas de comprendre celui qui a tort ».

Le célèbre linguiste Benveniste avait déjà attiré l’attention sur la distance qui sépare l’énoncé de l’énonciation. Pour Lacan, l’ascèse psychanalytique peut se résumer dans « le sujet vrai qui se révèle dans l’énonciation… trahit ou déforme l’énoncé », révélant par lapsus et silence un espace qui, loin du Je de l’action, dans les secrets inavoués, l’informe des pulsions, attend son cartographe. Selon Giribone, le zen serait un coup de sonde qui, par l’absurdité, secourrait le sommeil de Psyché.

Afin de faire monter le vrai sur la scène de la vie, Giribone ne craint pas de le conduire au théâtre : celui de Peter Brook ou de Grotowski et le faire entrer dans le jeu du faux qui prétend dire sa vérité au vrai. L’homme de vérité n’y change pas de nature, ni d’intention mais bien de méthode et de mode d’action. Grotowski se dit « artisan dans le champ des comportements humains en condition métaquotidienne », c’est-à-dire libérés de leur cause apparente et resitués dans l’altérité et l’intersubjectivité, leur source, domaine et garantie. Dans la gratuité du théâtre, elle peut se libérer de la doxa qui lui dicte vocabulaire, grammaire, mais aussi morale et finalité.

L’énonciation peut devenir son instrument. Par le style qu’elle impose à l’énoncé, elle le resitue en vérité. Giribone cite les styles de Mallarmé et de Lacan cherchant à donner à l’énonciation le style dicté par l’énoncé… poésie pour celui-là, psychologie analytique pour celui-ci. Giribone indique une autre voie qui est celle de la découverte. « La vérité, écrit-il, et la recherche de la vérité sont une seule et même chose ». Dans des pages inspirées, l’auteur nous propose une utopie où la découverte conduisant à la recherche, comme celle-ci l’avait fait pour celle-là, se confondrait à la vie même de l’esprit.

L’analyse de rigueur et de clarté souffre peut-être de ce mal moderne de la mise en abîme de toute observation, témoignage ou pensée – qui fait de l’observateur témoin et penseur une partie intégrante de leur œuvre ou discours, intégration assumée par un autre observateur qui, à son tour, devenant partie, doit être… à l’infini. Une chose est sûre : Giribone est l’un de ces hommes de vérité qu’il recherche, qui, comme le voulait Albert Camus, ne sont pas sûrs d’avoir raison. Son livre en est la défense et l’illustration.

Jean BLOT

08.11.2017

31.10.2017

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Trois Peintres

Une même angoisse

Ce sont trois noms qui diffèrent évidemment par l’origine : Derain, on ne peut plus français ; Giacometti, italien ; suisse-italien ; le troisième, Balthus, moins bien ancré, à l’image de celui qui l’a choisi, paraît à la fois médiéval, catholique, slave, onirique… Ce sont trois peintres dont la valeur est universellement reconnue. Cette reconnaissance semble le seul point commun de ces trois artistes opposés dans la vision, la touche, l’art même. Une amitié les a liés. Elle n’est pas exclusive, ni même privilégiée : ils ont eu d’autres amis ! C’est bien pourquoi l’exposition du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris s’annonce sous le signe de l’incohérence et du défi.

Le mérite des organisateurs est d’avoir su comprendre et montrer des œuvres réunies non par le goût du paradoxe mais bien par une intuition secrète, à peine consciente, mais hégémonique. Il n’est image qui ressemble moins à la pomme ombilique de l’univers, de Giacometti, posée au bord de son ombre, en archétype de la vie silencieuse qu’il illustre plus qu’il ne la découvre – que le nu de Derain, qui rêve du Titien et se voudrait la révélation d’un formalisme idéal – que l’admirable Fenêtre cour de Rohan de Balthus, loin de toute pomme, de toute neurasthénie d’un classicisme plastique, accueillant une sexualité partout présente, obsessionnelle, mais pour une fois, nulle part représentée. Pourtant, pour peu que le regard se détourne de l’évidence, il découvre une hantise commune, une même angoisse chez les trois peintres.

Le temps, la génération ou le tempérament a voulu que ces trois talents soient bénis et affligés par la même double vue : artistique mais aussi critique ; la pomme mais aussi tout ce qu’elle signifie comme meuble du monde, la fenêtre mais surtout l’inconscient des désirs indomptés sur lesquels, dans un silence initiatique, elle s’ouvre ; la femme nue mais drapée ou effacée, dans tout ce que l’on sait de la sexualité devenue aussi éloquente pour la conscience que la cuisse l’est au regard. De même, le bouleversant L’homme qui chavire de Giacometti représente la détresse humaine de telle sorte que, loin d’être démentie par la mort de Dieu, elle en sort épurée et grandie.

Par la compréhension remarquable des trois peintres, de leurs œuvres, de la vision qui les réunit au-delà de toutes les différences existentielles ou artistiques, de l’angoisse qui les habite, l’exposition a su montrer, faire voir, expliquer l’angoisse de l’art s’évanouissant dans la joie démiurgique de Picasso, les subtilités de Matisse, l’anarchie vengeresse de Soutine. L’art avait découvert son sens. Le sens était là, évident, lisible, mais où donc était l’art ? On le cherche depuis, mais jamais avec plus de talent dans l’exposé, de sincérité dans l’expression, d’éloquence dans les moyens que Derain, Balthus, Giacometti – comme le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris vient nous l’enseigner.

Jean BLOT

24.07.2017

Peinture et Paganisme

Naguère, Tito régnait encore. Le Grand Palais accueillait une exposition de la peinture yougoslave des XIX et XXe siècles. Les tableaux reflétaient la richesse en couleurs, presque orientale, des peintres yougoslaves – et une fougueuse imagination dans la perspective et le trait comme dans la hardiesse d’invention. L’intérêt pour moi était ailleurs, ailleurs les questions que je me posais et pour lesquelles je cherche depuis ces années lointaines une réponse. La peinture exposée se divisait en Serbes et Croates sans la moindre hésitations sur leurs origines. Ce n’était pas villages, maisons, églises qui étaient différents mais toute chose représentée et chaque coup de pinceau. Deux visions du monde, également authentiques, s’opposaient avec une égale vigueur – s’affrontant et n’empruntant rien l’une à l’autre. Or, il s’agissait d’un même monde slave que l’histoire avait divisé puis réuni dans les grandes expériences du siècle, guerres et révolutions. Surtout, la langue est formatrice de la sensibilité et de la vision d’un peuple ; ces artistes parlaient le même serbo-croate, avec le même vocabulaire, la même syntaxe, traduisant et baptisant par les mêmes mots empruntés aux mêmes traditions et valeurs la réalité. Leurs hommes se ressemblaient physiquement et par le caractère. Ils vivaient côte à côte dans les mêmes paysages aux mêmes variations et excès. Ils étaient les uns chez les autres sans ressentir d’étrangeté, étant chez eux ici et là. Une seule force les séparait : la religion.

Les Serbes sont orthodoxes, catholiques les Croates. Les religions imposent-elles leur vision du monde aux frères et voisins ? Les rend-elle étrangers dans les formes, couleurs, dans chaque détail matériel, dans toute la gamme de la sensibilité qu’elle forme, structure pour s’opposer à des religions rivales.

L’exposition du Grand Palais mettait en valeur cette puissance de la religion. Elle rappelait la Réforme qui, brisant l’unité européenne, avait, en quelques décennies, construit une vision qui s’opposait à celle du catholicisme, non dans le dogme ou le rite, mais bien dans la perception du monde matériel et humain. Peu de communautés sont aussi proches l’une de l’autre que Flamands et Hollandais. Peu de peintres sont aussi loin de l’autre que Rembrandt et Rubens. Ces deux génies occupent des pôles opposés de la sensibilité, où les réalités, humaine et matérielle, sont si différentes que, en les découvrant on les dirait contradictoires. En fait, complémentaires, elles viennent illustrer la richesse du monde, de ses réflexions et représentations.

L’exposition du Grand Palais posait une autre question encore. Rembrandt et Rubens appartenaient à une époque où la foi était le pain quotidien de la vie intérieure de chacun. Sans enfreindre ou diminuer l’originalité de leurs génies, elle les orientait différemment. Elle les guidait de telle sorte que leurs visions du monde, de la crucifixion ou des petits chiens, des vieillards ou des femmes nues devenaient si différentes qu’elles paraissaient venues de mondes indépendants. Pas de place pour Rubens dans l’univers de Rembrandt, ni pour Rembrandt dans celui de Rubens.

La Yougoslavie, au contraire, vivait depuis un demi-siècle dans une idéologie qui, bien qu’opposée à la religion par nature et par choix et rôle, partageait son ambition de conquête des esprits et consciences. Or, l’exposition du Grand Palais témoignait de son échec. La religion atteignait l’homme à des niveaux où le Parti n’avait pas accès et préservait entre Serbe orthodoxe et Croate catholique une même différence de vision qui les séparait avant que le Marxisme ne transforme ces frères en camarades.

Cette expérience, ses conclusions me revinrent à l’esprit à Naples et Pompéi, devant les images que je découvrais, drapées dans leur énigme. Si l’art plastique était orienté par la religion dans sa vision, ses œuvres devaient permettre de comprendre l’esprit et la foi qui les dictaient. Si la religion commandait l’œuvre, si celle-ci l’exprimait, on devait y retrouver et lire, dans la religion qui la guidait, non plus dans l’abstraction du dogme ou la fantasmagorie du mythe, mais dans la vérité concrète de l’art manifestant, en lui donnant forme, couleur et sens, la Psyché humaine. On pouvait retrouver le paganisme, son interprétation de la vie, ses leçons, dans son art.

Le paganisme pose des questions liminaires : comment expliquer la foi de ses fidèles en les charmantes absurdités de ses Dieux ? Comment, face à la mort, Socrate peut-il affirmer croire en les dieux de la Cité ? Que signifie le Dieu dans les dialogues de Platon et les autres œuvres philosophiques et littéraires, ce Dieu de l’Antiquité entre « Dieu » et « les dieux », entre majuscule et minuscule, singulier et pluriel ? Comment croire qu’un esprit aussi cultivé et aigu que celui de Cicéron puisse accepter les polissonneries des amours de Vénus et de Marss non comme une belle image des relations de la guerre et de l’Amour, comme une expression rustique de l’ambiguïté, entre haine et Amour, de la violence – mais bien comme article de foi ? Comment est composée une mentalité vivant cette contradiction ?

Le paganisme fut religion d’État, c’est-à-dire obligatoire pour tous les citoyens, religion d’un empire quasi universel, dont les pensées les plus hardies et les plus neuves devaient se présenter comme explication ou commentaire de sa puissance, mais jamais comme négation ou objection. Si, au cours du millénaire chrétien, l’Olympe gréco-romain ne représentait guère plus qu’une curiosité pour l’esprit, il devait être redécouvert par les deux derniers siècles comme le moyen de se libérer du mensonge millénaire de la théocratie, ennemie de la liberté et du progrès, de la raison, en rival malhonnête de l’on ne sait quel Instinct !

Ici, on se heurte au concept de Nature. Elle est les choses telles qu’elles sont avant l’intervention de l’homme, de ses sociétés, et de la Raison. Cette antériorité, ni hostile à l’entreprise humaine, ni son alliée – est neutre. L’idée que l’Instinct naturel est meilleur que la charité humaine, plus juste que la Justice, plus intelligent que la Raison, est sottise, digne, pour citer Voltaire, d’aller à quatre pattes et brouter l’herbe du chemin. Il lui fallait le génie de Rousseau pour être prise au sérieux. Elle gardait (venue d’où ? On ne sait) son bon cœur. Il fallut l’obscurantisme nazie pour découvrir la Nature : faite de griffes et de crocs et douée d’un instinct dont la reproduction et la survie sont, bien que d’une aveuglante sincérité, on en conviendra, l’unique et obsédante préoccupation.

Tout autre le trésor, conservé en Campanie. La Nature n’y est plus idéal, mais origine. Le chemin est le même, la direction opposée. Si l’on renonce ici à la Raison, c’est dans l’espoir d’une vérité qui viendra la compléter. Si l’on renonce au bonheur de l’harmonie, au savoir de la sagesse, c’est qu’ils n’ont pas su répondre et éteindre l’angoisse d’exister et qu’il faut revenir à ces lieux où la conscience s’éveille, se sépare de la Nature pour la connaître et la refléter, où l’on refuse les commandements de l’instinct pour retrouver l’espoir et étouffer la voix qui énonce avec une monotonie dissimulant mal le plaisir que l’on prend à l’amertume – les échecs.

Il est une folie qu’il faut écouter, qui, loin de conduire à l’hystérie, propose le retour au silence comme première vérité et pour réponse à cette angoisse de l’inachèvement qui fait l’humanité de l’homme. On perçoit comme le grondement d’un volcan : n’est-ce pas une pré-matière qui bout, entendue dans ce premier mouvement, la transformant en l’argile de toute matérialité ? Le Vésuve couvant l’horizon, endormi mais prêt à tout détruire comme il sut le montrer il y a vingt siècles, quand Rome régnait et que ses peintres s’interrogeaient, cherchant le vent de l’espoir qui refusait de se lever sur la Pax romana.

Le nom n’est pas un masque mais il peut le devenir. Il baptise en ce sens qu’il prête et bientôt impose une identité, son dessin et ses limites. Il ne reste plus au peintre qu’à l’illustrer mais, dans son travail, il retrouve ce que l’on peut nommer l’intimité de la chose, alors qu’elle n’existait encore que par elle-même, pour elle-même, avant que le baptême ne l’introduise parmi les hommes et dans leur vocabulaire, quittant pour cette promotion la ronde étourdissante de ce qui est… Encore faut-il baptiser ou identifier exactement.

Tel n’est pas le cas du paganisme, le Verbe lui ayant prêté une sensualité triomphante et réduisant la spiritualité au rôle ingrat de miroir déformant. L’intimité du paganisme s’est réfugiée dans l’art plastique et les masques qu’il lui proposait. Ils révélaient une révolte de la vitalité entre les prisons et les pièges du Surmoi ou de l’idéal, leurs exigences abusives qui finissaient par l’étrangler. Mais la révolte que le paganisme entend, écoute, n’est pas simple et il ne suffit pas d’un maillot de bain pour la conduire au triomphe, ni d’un bronzage excessif pour lui donner la parole et l’expression.

Il convient d’écouter le regard que la conscience païenne pose sur le monde et de le regarder, de chercher à le comprendre avant qu’il ne soit endoctriné. Alors on découvre que cet art est dominé par la solitude qui devient vertigineuse dans la sculpture : l’œuvre s’impose dans le vide pour devenir l’unique propriétaire de l’espace qui l’entoure.

Que regardent-ils ? Car, d’Éros en Dionysos, pêcheurs, maçons, capitaine, tous fixent le même regard sur l’Inconnu, derrière et un peu au-dessus de l’épaule du spectateur. Que voient-ils au-delà du visible et qui les fascine ? La fixité du regard, son identité dans tout l’univers des mosaïques, transcende les siècles autant pour la création des œuvres que pour leur signification. Car ils voient tous quelque chose et ce quelque chose les fascine, et c’est la même chose, située dans le même au-delà si immédiatement, si évidemment, si essentiellement visible et que l’on ne saurait apercevoir pourtant. Comment se retourner vers cela qu’ils voient tous si bien, si évidemment identique, si évidemment introuvable dans l’espace mais situé juste au-delà ? Comme si c’était le signe d’un Ailleurs de métamorphoses. Toute diversité lui est attribuable, combien même la distance serait aussi grande qu’entre chenille et papillon. C’est pourquoi l’intensité de ce regard du paganisme est à la limite de la terreur mais encore dans le calme, comme la chenille découvrant le papillon.

Le changement est d’évidence, mais il est de pure forme et, de ce fait, il interdit l’espérance d’une véritable altérité ou libération, qu’elle soit collective ou privée. En quel papillon, la chenille du monde sera-t-elle métamorphosée ? Le paganisme le découvre peut-être, mais il ne peut trouver le moyen d’apprivoiser cette non-espérance. S’il est un autre monde, il est comme l’auréole de celui-ci dont on entrevoit la forme mais qui, étant de même nature, ne promet rien, étant seulement répétition de métamorphoses.

On empruntera aux feuilles et aux plantes en un rappel désordonné de ce qui nous entoure mais ne compte que pour exprimer largeur et longueur et – par trompe-l’œil – profondeur. Au centre, ce poisson du musée du Bardo à Tunis, le plus étonnant poisson ! Serait-ce un dauphin ? Il a plongé jusqu’à mi-corps dans la mer opaque, mais la moitié postérieure de son corps, sa queue puissante et frémissante, argentée par la lumière, présente par l’énergie du corps cherchant la protection de l’abîme, de l’invisible, vibre avec une ardeur insensée. Il m’a semblé apercevoir, dans cette demi-apparition cherchant la disparition, quelque chose de la vision du paganisme. Plus admirable encore, à Naples, le plongeur de Paestum, découvert récemment. Il est à l’arrivée, attendant le plongeur, un arbre rabougri dont on devine la soif, des échaudages ambigus dont on admire l’abandon et qui sont, en diverses mosaïques, sans rôle ni sens, ébauche d’un projet ou d’un rêve abandonné, que l’on ne parvient pas à formuler mais autour duquel l’esprit ne cesse de tourner comme phalène autour d’une lumière…

Ce sont indications qui désignent le vide s’ouvrant autour du corps du plongeur, et l’appelant au bout du saut dans une sérénité plus qu’humaine, impénétrable à l’esprit comme aux sens. On croit entendre le rien et son chant de sirène ! C’est à eux que le plongeur s’est abandonné, s’est confié, en pleine vigueur, illuminé de santé pour ce saut dans l’en-deçà, ni enfer, ni ciel, ni mort, ni vie, un Ailleurs absolu qui impose un silence plus dur, plus étanche que le marbre et toute matière.

La nature s’est enfuie : l’arbre rabougri en évoque seulement le souvenir ou la possibilité qu’elle soit celle à majuscule, illustrant le Cosmos et ses lois, celle à minuscule des campagnes et pâturages de Virgile ou de la vie quotidienne dans son humilité. De mosaïque en mosaïque, on dirait que l’artiste cherche à représenter cet Ailleurs sur lequel les yeux grand ouverts des personnages sont fixés.

Il en est de même des figures de Pompéi, dans la Villa des Mystères où ils dévoilent leur secret. Elles sont issues d’une interprétation de la sexualité très différente de celle que le siècle dernier et Freud, en particulier, nous ont légué. Ce n’est pas le sexe du désir mais celui de l’origine que l’on cherche ici à comprendre et représenter. Il conduit à un immémorial, au-delà de la naissance mais dont on garde une réminiscence qui, en nous expliquant de quoi nous sommes faits, devrait répondre à la grande angoisse de la vie telle que Psyché l’a articulée. La femme en est l’héroïne. Ses reins, non le cerveau, en garde le secret. Il grimace dans la douleur et dans le sang. Et chacun, en regrettant le paradis qui l’abritait et le formait, se souvient de la déchirure, de la blessure du sang. Et c’est pourquoi la solitude irrémédiable qui, de mosaïque en mosaïque, sous le pied du visiteur qui l’écrase, l’interroge et cherche une issue.

Isolement, solitude : ce satyre danse – seul, une coupe à la main. Aucun décor ne l’accueille, aucun ne l’explique. La magie du corps humain, capable de se libérer pour imposer à l’amorphe la grâce du geste – reste inviolée. Cette femme assise, son enfant à ses pieds, et l’on croit entendre au loin le gloussement douloureux des colombes, prend la pose qui convient à l’en-deçà du temps, avant qu’il ne se jette dans la course folle qui porte son nom, avant que ne s’ouvrent la tragédie de la naissance et le vide qu’elle dévoile au regard fasciné de l’enfant. S’il est une colonne, c’est pour rappeler que sa géométrie reste seule au monde, dont tout sentiment, échevelé, a fui. Son créateur – j’entends l’artiste – hante encore cette femme, son esclave, esclave sans maître – appartient-elle au corps muet ou à l’esprit exilé de la matière ? Elle est là, son enfant à ses pieds, à attendre la fin qui se refuse, de siècle en siècle.

Seul sur terre, mais seul de son espèce et interrogeant en vain l’absence où il baigne, tel apparaît le héros païen. Il guette – l’œil écoute, disait Claudel – quelque signe divin qui lui servirait de guide ou de modèle. Rien surgit. Rien fait attendre la réponse – mais n’en fait pas douter. Jamais l’attendre ne fut plus absent. Jamais derrière le Rien, en-deçà du monde, sa présence ne fut plus sensible. Serait-ce le spectateur qui répondrait à ce regard des mosaïques ? La matrone dont les yeux croisent quelque chose voit un miroir et son reflet, et rend au regard son interrogation. On attend : le paganisme a exploré l’origine. Il attend le sens et se résigne, les yeux grand ouverts, à un refus.

On ne saurait le quitter cependant, sans évoquer ou chercher à surprendre et rejoindre cette jeune fille qui se détourne, s’en va – chargée de fleurs et, fleur parmi les fleurs, sans se hâter, sans tarder, mais avec une certitude gracieuse comme sa silhouette – vers le mystère promis. Elle se nomme Primavera, pour annoncer un printemps qui, mieux qu’une saison dans un cortège annuel, est l’espérance. Au-delà de la conscience, par l’impatience des feuilles, l’évidence des corolles, le ballet impatient des tiges du bouquet qu’elle tient, cherchant le sens attendu – elle saura faire vibrer le silence de cette grande attente qui est le moment du paganisme dans l’histoire. La saison n’est que le rappel, la manifestation d’un idéal qui, Primavera, s’incarne en elle sans dénoncer le secret d’une omniscience tranquille. Elle refuse l’au-delà et préfère à ses palais les chaumières endormies au soleil, les fleurs des champs, la fille qui se détourne et que le Cosmos, pour apprendre le sourire, attend. A-t’on remarqué que le paganisme romain ne sourit pas ? Sur les milliers de bustes de ses citoyens que la Ville nous a laissés, admirables par la finesse psychologique dans sa diversité, il est absent. Même à Athènes, il s’éteint vite. La Primavera le promet. Le paganisme attend. Cette attente est le rôle que lui a réservé l’histoire de la sensibilité.

Cependant :

C’est ici qu’est la rose,

C’est ici qu’il faut danser

rappelle le sage Horace. L’œuvre plastique du paganisme – sans compromettre l’attente, sans renier l’angoisse élémentaire – l’aura entendu.

Jean BLOT

3.07.2017

Chronique de Jean Blot en promenade avec Jacques Damade

ou

Plus perdu que les îles de Paris, le sang de Chicago

Nos aînés aimaient classer les sensibilités littéraires par le nom de leurs héros. Par exemple, Hemingway et sa tendance romanesque illustraient « l’homme auquel les choses arrivent ». Je veux chercher et espère trouver un porte-nom – « le promeneur » – pour une œuvre mystérieuse, celle de Jacques Damade, où se croisent Les îles disparues de Paris* que l’on aimerait retrouver et les Abattoirs de Chicago* dont on ne peut, malgré tous les efforts, se libérer. Je dirais que c’est le style de celui qui n’accepte la réalité que pour la mieux refuser. Trop grand seigneur pour s’épouvanter du modernisme, Jacques Damade, avec discrétion et courtoisie, vit d’abord, montre ensuite le scandale de la modernité.

L’imagination ne saurait nous protéger. N’accepter le réel que pour le mieux refuser. Par là, il écarte la corruption romantique et le bovarysme de l’âme. Les îles dont Jacques Damade s’entoure, qu’elles soient perdues dans les eaux du temps ou dans les vagues de l’imaginaire, sont comme des sentinelles qui veillent aux frontières de la sensibilité qu’il défend.

Le promeneur est un homme singulier qui impose le rythme de sa promenade aux choses, mais aussi à leur histoire, qu’elle soit contée par la Nature ou par les idées. En ces temps enthousiastes où tout va si vite, l’espace, du Pôle Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, le promeneur bousculé est devenu rare. Il n’en est que plus précieux. Du même pas égal, sur le même rythme discret mais autoritaire, Jacques Damade nous mène aux îles disparues de Paris et au remords des abattoirs de Chicago. Étant homme de curiosité, le promeneur s’attarde volontiers là où d’autres éprouveraient un vertige. Telles sont ces îles de Paris qui, au cours du temps, sont et ne sont pas, par la volonté des eaux ou celle de l’administration. L’histoire prend un tour singulier quand, telle la Seine, elle peut revenir ou redevenir terre ferme au lieu de se noyer. Ainsi se trouveraient légitimés maints moments de l’histoire qui paraissent n’obéir qu’aux caprices du temps ; d’autres seront libérés de leur fardeau de sens qui les déformait. Ils seront accompagnés par la lecture du promeneur qu’il chérit selon la nécessité de la promenade et remis à son temps de description, d’exactitude, de dessin plus semblable à une cartographie qu’à une encyclopédie.

Ne dirait-on pas une « Enquête », comme celle de notre père à tous, Hérodote, mais pourquoi conduit-elle alors des îles capricieuses jusqu’à l’enfer des flots de sang de Chicago. Il faut souligner qu’il s’agit de la même promenade. Avec le détachement qu’il manie en virtuose, avec ce calme qui est le génie du promeneur, Jacques Damade nous met devant l’Inacceptable : on ne peut être homme ou espérer le devenir, nourri par un tel carnage, tant de souffrances, au fondement de la réalité.

Que faire ? Le promeneur n’a pas à conclure. Le lecteur, en revanche, garde cependant le souvenir de milliards de cigarettes qui se sont éteintes sous nous yeux pour ne plus se rallumer. L’humanité ne peut assumer la cruauté des abattoirs et se vouloir humaine. Elle ne peut renoncer à soi. Dans quelques millénaires, elle parviendra peut-être à se libérer de ce péché originel. Le promeneur nous a déjà quittés pour une autre promenade dont on attendra la leçon là où morale et réalité deviennent inséparables, faits de même substance.

Dans sa rêverie attentive à une musique du temps, où il écoute les îles paraître, se transformer, réapparaître, disparaître, il est une harmonie. Elle accompagne ou guide vers une sensibilité originale qui est celle de l’auteur et s’empare du lecteur.

Cette temporalité naturelle, trans-historique que Jacques Damade recherche, cette trans-historicité à pas comptés, est féconde. Une belle et noble distraction morale guide le promeneur et lui enseigne la promenade. S’il s’arrête pour juger ou même soupirer un peu trop longtemps, le cours en sera interrompu, et les jours, au lieu de glisser de forme en forme, d’île en archipel, de Paris jusqu’aux mers ouvertes et rêveuses, dans leur quête d’identité, viendront briser en conflits violents une unité à peine douloureuse, qui les séparait du soir ou de la nuit des temps.

Promenade n’est pas errance. Jacques Damade sait d’où il vient et où il va. Il ne nomme pas par respect ce mouvement général de sensibilité qu’il inaugure. Cette morale historique qui préserve les îles de Paris ou d’ailleurs dans leur présence autant que dans leur fuite qui dit à chaque chose, tu es présente dans l’absence, absente dans le présent, nous conduit aux abattoirs de Chicago !

Jacques Damade impose la tyrannie sanglante des abattoirs de Chicago pour interdire l’onirisme et l’ironie qui s’offrent à lui. Le monstre de Chicago avec ses tonnes de sang et ses milliers de cadavres, tous expirant dans l’incompréhension de l’absurdité et de la cruauté du destin.

Il ne s’agit pas d’absurdité, mais bien de nature ; car l’homme n’est pas carnivore par hasard ou par goût, mais bien par la loi de l’espèce, c’est-à-dire le contraire même de l’absurde.

Il s’agit d’un combat contre une animalité de nature de l’homme, ses exigences et ses lois qui, dans la glace de son silence courtois, est plus véhémente que tout cri.

C’est aussi pourquoi la prose de Jacques Damade préserve une distance dans le domaine où elle s’aventure, et la sensibilité de l’homme qu’il nous invite à comprendre et à partager, a cette distinction stoïque qui fait son originalité et retient son lecteur. C’est parce que le monde est à la fois habité et inhabitable que la sensibilité doit se mobiliser pour surmonter quelque chose qui n’est pas absurde, mais bien contradictoire.

Jean BLOT

24.12.2016

Le bestiaire de François KASBI

Les vieillards sémillants et ceux qui ne le sont pas s’inquiètent également du sort de la littérature française dans cette époque numérique. S’ils sont écrivains, ils doivent bien s’apercevoir qu’on ne les lit plus, mais que lit-on ? Les livres ont disparu du métro et de l’autobus, des cafés comme des restaurants. Cette crise de la lecture aurait-elle emportée avec elle les vertus et les curiosités fondamentales que la littérature apportait à la vie de l’esprit ?

À peine découvert ce très jeune et sémillant François Kasbi, que ces inquiétudes s’apaisent. Il suffit de lire son livre* pour s’en assurer. À peine ouvert que le problème des générations disparaît. Nous voilà en pleine littérature dont le discours ne s’interrompt pas. Les goûts du critique veulent surprendre mais il y a, derrière lui, un écrivain en gestation. On comprend son émotion devant la passion de l’absolu géré par l’arlequin du Kremlin et de Montparnasse. Dans Aragon, il est un secret à peu près inviolable dans les relations de la morale et de l’écriture (la semaine sainte, le roman inachevé… ou le crève-cœur). Si Claudel reproche aux surréalistes d’être des imbéciles qui veulent se faire passer pour des fous, on pourrait insinuer avec toute la délicatesse protocolaire qu’il est des fous qui veulent se faire passer pour des imbéciles. C’est oublier l’essentiel : connaissance de l’Est, la pluie en Chine, l’empire du dragon et le tremblement de terre retrouvé dans le tremblement des lèvres de la Geisha. C’est une sorte d’absolu littéraire vers lequel chacune de nos plumes aimerait s’élever. François Kasbi, malgré cette colère de jeunesse, son goût de critique rageuse qui ramène Paul Valéry à l’agence Havas, le sait.

C’est bien pourquoi on garde à la lecture de son livre le double espoir d’une vitalité rageuse et celui de l’harmonie poétique. C’est leur combinaison qui a fait le mystère de la littérature française auquel il ne tardera pas à participer dès qu’on aura fini de lire les titres de son essai* :

supplément inactuel

avec codicille intempestif

au bréviaire capricieux

de littérature contemporaine

pour lecteurs

déconcertés,

désorientés,

désemparés

Jean BLOT

12.12.2016

La mort de Socrate

L’homme est mortel. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Il n’est pas inutile de rappeler ce syllogisme exemplaire dont la logique a la rigueur du couperet. Sa vérité habite Psyché et, consciemment ou non, elle ne l’oublie jamais. On peut imaginer ce que serait l’homme, si, contre toute attente, le projet d’immortalité, qui a mobilisé l’humanité depuis son origine, devait se réaliser : libéré de la mortalité, il serait méconnaissable. Jusqu’à ce jour, improbable, qu’il soit citoyen de l’histoire, héros de la tragédie ou bouffon de la comédie, ses conduites, ses pensées, toutes ses manifestations seront marquées par la conscience diffuse, mais omniprésente, de sa mort.

L’Égypte, on s’en souvient, l’avait élue, telle une finalité vers laquelle actes et pensées devaient tendre ─ comme le montrent sculptures et monuments. Ils ne sont pas élevés ou dressés pour garder en éveil la mémoire des vivants, mais bien pour accompagner, assister et loger la mort dans le royaume auquel ils ont accédé ─ de l’autre côté du Nil, à l’occident, où le soleil se couche. Les morts seuls y résident et ne se souviennent de la vie que pour quémander auprès de son citoyen de quoi conforter leur séjour ─ telles ces stèles ─ il ne faut jamais oublier de rire un peu ─ qui réclament du passant des quantités impressionnantes de bière. Le Grec, au contraire, garde à la mort son mystère, mais refuse de lui accorder des pouvoirs ou un intérêt transcendants. On retrouve là l’étrange schizophrénie qui l’accompagne et l’Hellénisme à s’exprimer tantôt par la fable, tantôt par la philosophie. Du côté de la fable, on trouve les Champs-Élysées et Achille qui, dans l’Odyssée, se plaint amèrement à son visiteur, Ulysse : il préférerait être le dernier des vivants plutôt que le premier des morts. On salue volontiers cette santé morale, mais la philosophie tient un propos différent. On le trouvera exposé dans l’Apologie de Socrate et les dialogues de Platon dont on veut croire que, jeune penseur ─ il avait vingt-sept ans ─, il eût le privilège d’assister au procès et à la mort de Socrate.

Athènes, 399 avant notre ère ! La métropole a changé. Elle a connu les désastres, la défaite aux mains de Sparte, la dictature des trente que Sparte lui a imposée. L’angoisse l’habite. N’étant plus sûre d’elle-même, elle doute de tout et de chacun. Elle se méfie en particulier de ceux qui, en lui proposant réformes et progrès, la déstabilisent et peuvent la conduire à sa perte ─ tel Socrate qui fait profession d’apporter le trouble dans les esprits, de saper leurs convictions, ruiner la confiance et semer le doute. 399 avant notre ère : un matin sans doute, mais le soleil déjà menace la journée. On se presse dans l’Agora et les ruelles : tout Athènes est là, entre ombre et lumière, aussi violemment contrastées que les gestes et vociférations ─ ou les passions qui les motivent. On va juger Socrate ! Un jury de cinq cent un jurés a été désigné. Trois citoyens l’accusent : Mélétos, Lycon, Anytos. On dit des deux premiers qu’ils supportent mal les critiques adressées par Socrate à leur poésie ─ et du troisième qu’il en veut au maître d’avoir détourné son fils de ses études commerciales et l’avoir convaincu de se consacrer à la philosophie. Les accusations sont autrement graves : Socrate est accusé de corrompre la jeunesse et de la détourner des dieux et des traditions de la Cité, auxquels il ne croit plus.

-399 ! Á Athènes, tout le monde connaît Socrate, par ouï-dire : beaucoup l’ont croisé, vu, observé dans les ruelles sombres, les places ardentes ; nombreux ont été interpellé et questionné par lui. Ils gardent de l’expérience un souvenir trop vif, proche d’un vertige, où ils ne reconnaissent plus leurs propres sentiments, croyances, et même les réponses que le maître, par ses questions, leur arrachait. Ils en gardent une angoisse et le désir, presque un besoin, de retrouver le tumulte de la vie intérieure que provoquait le questionnement socratique. Ici, on vénère le maître. Plus loin, on s’en méfie. On s’en moque. On cite Aristophane et Les Nuées qui dénonçaient ses prétentions. Ailleurs, on déteste ce vieux bonhomme chauve, malpropre, sentant l’ail, la sueur et qui se prend pour un dieu. Est-il l’ennemi du peuple ou son meilleur ami ? Au-dessus de cette fièvre bruyante, aussi serein et dur que le ciel immaculé où il règne, le Parthénon publie en silence les noces de l’esprit et du marbre dont il est l’enfant.

Le procès de Socrate, son verdict de mort sont parmi les crimes les plus honteux du genre humain. Rien ne peut les justifier, les expliquer ou même atténuer la honte que l’on doit en ressentir. Les circonstances qu’entourent le crime n’en sont que plus intéressantes et exemplaires. On se souviendra qu’Alcibiade ─ héros ou traître à l’occasion, adoré, haï ─ avait été l’élève favori et le giton de Socrate. Parmi les Trente qui avaient tyrannisés Athènes, se trouvaient les élèves du maître. Plus profondément, il y avait, dans l’enseignement et la personnalité de Socrate, comme une menace pour la Cité ou pour ses conventions. On a rappelé la schizophrénie dont faisait preuve l’Hellénisme conciliant la Fable la plus libre à la Raison la plus mûre. Elle répondait autant à une tendance ou besoin naturel, qu’à une nécessité collective, issue des craintes relatives à l’unité idéologique et culturelle de la Cité. L’évolution historique ─ paix, richesses, sécurité relative ─ avait précipité un schisme grandissant entre le peuple et l’élite. Celle-ci, mobilisée par la pensée nouvelle, brûlait de l’approfondir et de la libérer de toutes les entraves, traditions et croyances qui entravaient sa liberté. Les problèmes de l’identité et de la cohésion de la Cité lui paraissaient résolus par la Raison. Il en allait autrement du peuple qui ressentait instinctivement la fragilité de la Cité et n’avait pas reconnu, ou n’accordait pas sa confiance aux constructions rationnelles qui conciliaient le Moi privé et le Moi collectif. De plus, on l’a dit, quelles que soient les prétentions démocratiques, c’est toujours une élite ─ « notre classe politique » ─ qui exerce le pouvoir. Athènes vivait ce moment de grand péril, où foi, croyance et représentations du peuple et celles de son élite divergeaient. On a vu pareil affrontement dans Athènes glorieuse lors du scandale des Hermès. On le retrouve, exacerbé, dans Athènes vaincue, secouée par les révolutions et dont l’identité même est menacée.

La défense de Socrate est un modèle de dignité. Elle ne manque pas pour autant d’adresse et de compréhension. Socrate sait et ne cache pas que les accusations portés contre lui ne sont pas sérieuses. Sa pauvreté démontre son désintéressement. Il lui est facile de prouver que, sa méthode maïeutique, où le disciple doit accoucher de lui-même, interdit toute influence corruptrice. Il sait qu’il est la victime d’une hostilité plus profonde qui l’a toujours accompagné et s’est déjà exprimée dans la comédie, Les Nuées d’Aristophane, qu’il cite et réfute. Face à cette hostilité, il est désarmé puisqu’elle a pour cause l’évidence d’une supériorité que toute société accepte difficilement ou, le plus souvent, refuse. On peut l’analyser, non y porter remède. La Cité accepte une fausse supériorité ou une supériorité partielle, parce que, publique, elle ne porte pas atteinte à l’intimité. Psyché peut s’accommoder d’une supériorité privée parce que, même authentique, n’étant pas publique, elle laisse une marge au doute et à la liberté. Une supériorité évidente, privée et publique, en revanche, signifie une infériorité douloureuse. On peut la surmonter dans l’admiration, le respect, l’amour, la gratitude, qui rétablissent l’égalité morale. Le plus souvent toutefois, l’inférieur privé ou collectif cherchera à ruiner ou détruire la supériorité.

Socrate le sait et commence par dénoncer lui-même cette supériorité. Interrogé, l’oracle de Delphes aurait déclaré Socrate, le plus sage des hommes. Admirons l’adresse de la défense : elle est double. Tout d’abord, il devient évident que l’homme ainsi élu par la divinité ne saurait « corrompre la jeunesse » et, d’autre part, s’il est honoré et choisi par l’oracle, c’est bien qu’il honore, comme il convient, les dieux et les traditions dont l’oracle est le porte-parole.

Voilà dénoncée, exposée cette supériorité, dont on n’osait avouer l’évidence et qui irritait chacun. Comble de l’habileté ! Socrate en souffre tout le premier ! Il ne sait que faire de cette élection et, modèle de l’humilité, interroge les philosophes, les artistes, les artisans pour comprendre enfin qu’il n’est supérieur que par son humilité ; alors que tous croient savoir, lui sait qu’il ne sait pas. Si Dieu reconnaît la sagesse de Socrate, c’est seulement que celui-ci sait que sa sagesse n’est rien. Sans grande difficulté, avec sa technique habituelle de questionnement, Socrate conduit son accusateur Mélétos à se contredire. Il conclut en annonçant qu’il ne changera rien à sa conduite qui est un devoir imposé par les dieux. Provocant, il explique qu’ayant fait face à la mort, sous les ordres de son commandant aux batailles de Potidée, d’Amphipolis, de Délium, il est prêt à l’affronter pour exécuter les ordres que Dieu lui a donnés d’éveiller ses concitoyens, de les conduire à la vérité : « Je vous aime et vous honore, hommes d’Athènes, mais j’obéirai à Dieu plutôt qu’à vous. » Mouche du coche, il les contraindra à se souvenir de leur âme. Il obéira et servira le Bien, au péril de sa vie. Il évoque son rôle au tribunal chargé de juger les commandants de la bataille navale des Arginuses (-406), qui avaient remporté la victoire mais avaient abandonné nombre de leurs hommes en train de se noyer. Seul, il avait voté pour le respect de la loi et pour juger les commandants, individuellement et selon leurs responsabilités propres et non en bloc. Il a défendu la justice contre un peuple, plus sensible à la perte de ses frères qu’à la victoire, révélant ainsi les clivages qui menaçaient la Cité. Les commandes furent exécutées par un jugement de « Classe », plus que de Justice. Socrate va souffrir de cette démocratie dévoyée. Mais, quand l’oligarchie, appuyée par Sparte, impose la dictature des Trente, Socrate s’oppose à ses décisions, refusant d’aller arrêter un innocent, Léon de Salamine. Il attendait la mort et ne fut sauvé que par la révolution qui renversa le régime.

« Mes amis, je suis un homme et, comme tous, créature de chair et de sang, avec une famille de trois fils dont l’un est presque adulte, les deux autres, encore enfants. » Mais craindre la mort ou chercher à faire pitié serait se déshonorer et déshonorer la Cité dont on est citoyen. Il faut informer et convaincre, et non solliciter faveur ou pitié. Socrate ne demande pas au juge d’interpréter la loi en sa faveur, mais seulement de l’appliquer.

Aucune concession ! On a paraphrasé et cité ce texte longuement. Quand on le retrouve à vingt siècles de distance, on ne peut qu’être confondu par sa grandeur. Un homme, il le rappelle lui-même, et père de famille et, bien, exceptionnellement, vivant, joue sa tête ─ mais n’accepte pas de la baisser. Il y a à peine plus d’un siècle que naissait la personne. On égalera celle de l’Apologie, on ne la dépassera jamais. Une étape essentielle de l’anthropophanie est achevée.

Le verdict de culpabilité, obtenu à une faible majorité (trente voix sur cinq cent un) démontre le contraire. L’homme a trouvé et garde en Socrate de l’Apologie un modèle pour le guider, un idéal pour l’éclairer. L’histoire du Moi privé n’est pas finie pour autant, pas plus que celle de la collectivité : Socrate n’est pas parvenu à surmonter l’angoisse de la Cité en raison de tensions qui la menacent d’explosion. Quel que soit le respect dû à l’oracle de Delphes, il est difficile de croire qu’un esprit aussi développé et, surtout, critique, que Socrate puisse accorder confiance aux traditions autrement que par commodité. Il ne saurait partager la foi populaire en les dieux de la Cité qui sont devenus le rempart d’une société qui se sent menacée. Un esprit tel que Socrate, qui vient d’exposer si clairement ses finalités et valeur pour lesquelles il n’accepte aucun compromis, ne peut accorder crédit ou respect aux fables qui fondent ou illustrent une foi populaire d’autant plus ardente qu’elle est menacée au cœur et dans l’esprit même de ses zélotes.

Cette angoisse, issue du clivage grandissant qui sépare, dans les modes de sentir et de penser plus même que dans les intérêts, les élites du peuple qu’elles représentent et gouvernent, a condamné Socrate. La majorité exprime cependant ses doutes et regrets, à la manière de circonstances atténuantes, en laissant au coupable le choix de son châtiment : amendes, exil… Socrate se fâche. Le ton se durcit et devient provocant. Il est, à ce changement, de bonnes raisons. Peut-être que Socrate vient de comprendre qu’il lui faut la mort pour couronner sa vie ; que s’il meurt alors, il vivra à jamais ; son destin sera accompli. Il refuse la modestie : il a été un citoyen modèle par son désintéressement et son activité infatigable. Il convient de l’honorer, de le recevoir au Prytaneum et de l’entretenir sa vie durant. On lui laisse le choix. L’exil… Mais il n’aime pas la vie si follement qu’il accepterait à soixante-dix ans d’aller de ville en ville chercher un refuge, chassé de partout, comme il l’est d’Athènes en raison de la vérité qu’il ne peut taire parce que Dieu la lui a confiée.

Nouveau vote : Socrate est condamné à mort. Il demande : « Que dira-t-on d’Athènes qui a voté la mort de Socrate ? » On aurait pu faire preuve d’un peu de patience : Socrate est vieux. Il n’aurait pas tardé à mourir de mort naturelle. Il s’adresse à ceux qui ont voté la mort : qu’ils ne pensent pas que Socrate est condamné en raison de sa maladresse, qu’il aurait dû demander pardon, implorer. « J’ai préféré parler comme je l’ai fait et mourir plutôt que vivre en parlant comme vous l’auriez souhaité. » Il leur prédit le châtiment qui viendra les frapper et que ─ je puis en témoigner ─ ils seront maudits de siècle en siècle.

Il se retourne vers ses amis qui ont voté son innocence. Le moment est bouleversant. Ils leur demandent de rester encore auprès de lui pour parler ensemble comme ils l’ont fait si souvent ne le feront plus. Il leur demande de ne pas être tristes ou seulement parce qu’il faut se quitter. La mort n’a rien d’effrayant, rien de terrible. Ou bien elle est seulement un sommeil sans rien, une de ses longues nuits que l’on a connue de son vivant et dont on se souvient avec gratitude. Ou bien l’âme est immortelle et quel bonheur de retrouver alors Homère et ses héros, Hésiode et ses travaux, et de pouvoir converser avec eux. Bien mieux, Socrate se promet ─ et on imagine son sourire et clin d’œil ─ de les soumettre à son questionnement pour interroger et juger leur sagesse. L’heure est venue. Il faut se quitter : eux vont vers la vie, lui vers la mort et ─ phrase trop célèbre ─ Dieu seul sait qui aura la meilleure part.

Ce texte, cette Apologie dans les circonstances qui l’entourent, la foule houleuse, le soleil ardent, la mort promise, est, sans doute, admirable dans sa vérité, ses circonstances et sa morale. On aimerait citer Shakespeare et l’éloge de Marc Antoine quand, au soir de la bataille de Philippes, il découvre le corps de Brutus, son ennemi qui s’est tué :

─ “Nature could stand up and say to all the world

“This was a man.”

On ne saurait mieux dire, ni exprimer mieux l’orgueil que l’on ressent à montrer ainsi, à tout l’univers muet, au néant stupide, ce que fut et peut devenir un homme. En ce sens, on l’a dit, l’anthropophanie est achevée. Ou bien, plutôt, elle a entrevu son idéal.

Je n’ignore pas tout ce que l’on doit à Platon et le même procès, la même apologie relatée par Xénophon, n’a pas la même grandeur. Mais n’est-ce pas simplement que Platon est meilleur peintre. Les relations, passionnantes au demeurant, de Socrate et Platon, telles qu’elles ressortent de l’œuvre de celui-ci, n’entrent pas dans notre propos. De toute façon, la qualité inégalée de l’homme est évidente. La Grèce a conçu et montré dans ses Kouroï, le Moi individuel, son charme et sa promesse. Par Socrate et l’Apologie de Platon, elle est parvenue à brosser l’idéal en même temps que la réalité de l’homme. Mais cet homme est mortel et, pour une part au moins, poussière, il retourne à la poussière. Ce qu’il pense de sa fin, comment il se propose et sait l’affronter sont des moments essentiels pour compléter et parachever son portrait. Ils tiennent en deux dialogues : Criton, Phédon.

Un mois s’est écoulé depuis la condamnation à mort de Socrate. Il est toujours en prison. Le vaisseau sacré, qui doit porter à Délos les offrandes d’Athènes en mémoire des jeunes Athéniens libérés par Thésée du Minotaure, n’est pas de retour et nulle exécution capitale ne peut avoir lieu tant qu’il n’est pas revenu au port. Mais on l’a aperçu au Cap Sounion. Il sera là dès le lendemain. Criton, déjà sans espoir, vient une dernière fois s’efforcer de persuader Socrate de s’évader dans la nuit. Ainsi s’engage un dialogue essentiel, car ce n’est pas seulement que l’homme est mortel, mais qu’il le sait et que, en conséquence, sa mort est partout présente dans sa vie et sa mortalité façonne la Psyché.

Encore une fois, rendons hommage au romancier Platon. C’est l’aube et, en se réveillant, Socrate découvre son ami Criton, assis à côté de son lit attendant son réveil. On le voit, grand et maigre vieillard, toute bonté, toute inquiétude sous son masque bougon, assis, les mains aux grosses veines de la vieillesse, fermées sur les genoux. Le silence l’entoure, le malheur l’habite, un malheur de vieillard calme, silencieux, au dos droit. Il n’a pas réveillé Socrate, impressionné par le sommeil si tranquille de son ami dont la mort est si proche. Le vaisseau sacré de Délos sera de retour dès le lendemain. Socrate n’a plus que quelques heures pour s’évader. Tout est prêt : l’argent réuni pour soudoyer les gardes et pour la fuite jusqu’en Thessalie où des amis attendent Socrate. Qu’il ne craigne rien pour ceux qu’il laisse derrière lui à Athènes et que l’on pourrait accuser de complicité : ils ont les moyens de se défendre. Socrate refuse. La mort est une fin naturelle qu’à son âge on doit attendre tranquillement. Comme Criton a pu le constater, elle ne trouble pas le sommeil de Socrate. L’important est de mourir sans reniement, dans la fidélité à soi. Socrate a vécu à Athènes ; il ne l’a quittée que pour des obligations militaires ou officielles. Or la loi fait la Cité, père et mère du citoyen. Elle peut commettre des erreurs. Elles ne donnent pas le droit de la trahir. Athènes l’a engendré, élevé, éduqué. Or, Athènes se confond avec sa loi. Il ne peut, pour éviter… non, pour retarder la mort, renier sa Cité d’un reniement qui risque de devenir exemplaire, faisant de chaque citoyen le juge de sa Cité.

On a su préférer la mort au déshonneur. Il y eut une première fois, cependant, ou, au moins, une première expression de ce choix. Il doit à Socrate sa singulière éloquence. En revanche, le rapport à la Cité et à sa loi garde son originalité d’époque. Les rapports du Moi collectif et du Moi privé sont encore intimes. Socrate parle, avec un naturel surprenant, d’Athènes comme de ses père et mère ; l’accent filial que l’on entend dans son propos sonne juste. Il n’est pas métaphore, mais au-delà du symbole, une relation quasi familiale.

Le Phédon est le récit de la mort de Socrate. Il demande à un ami de reconduire sa femme en pleur et son enfant à leur maison. Enfin libéré de ses chaînes, Socrate en éprouve un vif plaisir. Une dizaine d’amis l’entoure. Coquetterie d’auteur : « Platon était-il du nombre ? » demande-t-on à Phédon qui ne s’en souvient pas… Non, il était souffrant… Ainsi se trouve respectée la forme du dialogue qui demande que son auteur en soit absent. Le philosophe Evarus n’a pu venir : « N’oubliez pas de lui rappeler de me suivre » dit Socrate et, comme on s’étonne du message, il aborde la question de la mortalité. Aucun philosophe ne se donnera la mort, mais tous doivent être prêts à mourir. Le suicide est interdit parce que, jusqu’au dernier moment, chacun peut encore servir les dieux. Mais alors pourquoi le philosophe accepte-t-il si facilement la mort ?

Quelle est la nature de la mort ? Elle n’est que la séparation de l’âme et du corps. Or le philosophe doit se détacher des plaisirs sensuels pour libérer l’esprit. Comment l’âme peut-elle espérer atteindre la vérité, alors que le corps et ses sens ne cessent de la tromper ? Le philosophe cherche à s’en libérer.

Du fait du corps et de sa vie, la pensée est sans cesse troublée, menacée. Libérez l’âme ! est le but de la vie du philosophe que seule la mort peut parachever. Il doit en conséquence l’accueillir dans la joie. Mais l’âme est-elle immortelle ? Ne meurt-elle pas avec le corps ? Ici intervient le principe essentiel d’opposition : une chose n’est que par opposition à son contraire, comme le sommeil par opposition à la veille. De même la mort génère la vie ; la vie, la mort. Ce sont deux états opposés de l’âme. Elle existe ici et là comme le prouvent récollection et réminiscence qui sont le fondement évident du savoir. On ne sait qu’en se souvenant. Mais quand a-t-on appris ce dont on se souvient ? Toute perception est reconnaissance. Je reconnais la lyre en me souvenant de la musique, de la musique en me souvenant de l’artiste ad infinitum ! Toute information nouvelle n’est significative que par l’information acquise qui lui prête un sens. On ne peut donc apprendre que ce que l’on sait déjà.

Á nos yeux, cette thèse de Socrate se justifie au moins dans l’apprentissage du langage ou d’une langue étrangère. Chaque langue est un système que l’on ne peut apprendre mais seulement comprendre et on ne peut comprendre un système par l’observation des détails de son fonctionnement. Il faut connaître le tout avant d’en saisir, identifier, apprendre la moindre partie. L’apprentissage ne peut être que reconnaissance par l’âme de ce qu’elle sait et dont elle se souvient. Une expérience au moins confirme cette construction vertigineuse : celle du polyglotte qui, ayant appris à « chanter » une langue, ressent le mot qui lui manque comme un trou de mémoire alors qu’il est fait d’ignorance. Il n’en est pas moins difficile de croire que notre âme qui, de ce fait, prouve son immortalité, aurait tout appris dans une autre vie et nous rend ce savoir par le moyen de la réminiscence. Il est plus facile de conclure que, pour citer Hamlet, “There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy”, et que logique et réalité ne se raccordent, ni ne se recouvrent exactement. L’essentiel est ailleurs : dans la force et l’indépendance d’esprit d’un homme qui sait que la mort l’attend dans quelques heures. Dans son courage, ce défi à la mort est une forme d’immortalité car c’est lui qui, la vie durant, permet d’entreprendre et accomplir comme si la mort n’existait pas.

Que l’âme existât avant la naissance ne prouve pas qu’elle existera après la mort. Socrate répond que l’on ne peut dissoudre que le composé et non l’essence. Par définition, Beauté ou Justice absolue sont essences et non composés. Le temps est désarmé. Toute chose change, mais non l’esprit. L’âme, il est vrai, est prisonnière du corps. Elle perçoit par lui et peut être entraînée par l’ivresse du changement. Il lui faut savoir se libérer de cette tentation pour acquérir la sagesse dans la connaissance et contemplation d’un transcendant temporel dont le monde, construit par les sens, est seulement l’actualisation d’un instant.

L’âme doit se détacher, se libérer du corps et, en ce sens, on peut dire que toute philosophie est étude de la mort. Elle doit être guidée par la compréhension du phénomène de participation. Le beau n’est pas causé par la Beauté ; il n’en est pas fragment ; il en est participation. Il n’est pas par opposition au laid, mais par reflet de la Beauté. De même, le grand n’est pas par comparaison avec le petit, ni par référence aux relations avec l’inférieur, mais par participation à la grandeur. Sa présence, dans la chose, manifeste l’essence mais ne la résume pas. Le feu n’est pas la chaleur ; ni la neige, le froid. Neige et feu sont accidentels. Chaleur et froidure, essentielles ─ et, donc, intemporelles… Mais comme on lui objecte une théorie de l’âme, harmonie des éléments qui composent le corps, Socrate complète sa démonstration par l’analyse des oppositions de ce rapport où l’un efface l’autre. Pair ou impair : là ou celui-ci s’impose, celui-là n’est plus. De même là où est l’âme ─ qui est vie ─, la mort n’est plus…

Est-ce la fatigue, l’heure qui avance, la mort qui se précise, ou bien le romancier dans Platon qui exige que l’on déserte ces sommets de l’abstraction pour pressentir, le soir, l’imminence de la séparation, le frisson de la fin ? Déjà, une fois, Socrate avait interrompu ses raisonnements et on l’avait vu se pencher vers Phédon, caresser ses boucles qu’il faudrait bientôt couper comme on le doit, en signe de deuil. Maintenant, le retour à l’existentiel, moins abrupt, conduit vers la morale. L’âme, qui ne sait pas se détacher du corps et se trouve séduite par lui, aura trahi son essence. Elle sera châtiée. Socrate évoque le jugement dernier et le guide qui y conduit. Après le verdict, l’âme gagnera les Champs-Élysées pour s’entretenir avec Homère, Hésiode, ou se précipiter dans l’enfer du Tartare.

Le changement de ton, de références, de représentations et images est frappant. Tellement que, avec un sourire, Socrate s’en excuse. Ce voyage d’outre-tombe et ses péripéties ne sont pas prouvés, seulement des on-dit. Pourquoi les évoquer ? C’est que ─ et là se trouve l’explication du rôle du mythe dans l’œuvre de Platon qui doit esquisser ce que l’esprit ne peut formuler. Ne nous avait-il pas prévenus, dans le Timée, que si l’on n’avait pas commencé par voir des étoiles, on n’en aurait jamais rien su. Ainsi s’expliquent ces changements dans le propos, si abrupts et profonds que l’on dirait deux cultures appartenant à des siècles différents, un instant réunies. Le mythe, la fable sont là pour signaler une vérité que l’on n’a pas encore appris à dire et qui propose ses images à la pensée. Elles sont comme un avenir qu’elle pourra découvrir, cette étoile que je vois et dont un jour je saurai tout.

Le soleil baisse. Socrate, pour éviter aux femmes la peine de laver un cadavre, va prendre un dernier bain. Comment l’enterrer ? « Comme vous le voudrez, mais gare que je ne vous échappe ! » Un dernier sourire et, ensuite, la coupe du poison. Le geôlier se retire en larmes. Il faut boire, ensuite marcher jusqu’à ce que les membres s’engourdissent. Socrate boit, puis marche de long en large. Il ne parle plus et, s’il se parle, on ne sait ce qu’il se dit. Si, encore une phrase assurée, ambiguë : « Criton, n’oublie pas que nous devons un coq à Esculape » ─ sans doute pour le remercier d’avoir guéri de la vie. On entend des sanglots. Le pas de Socrate se fait lent. Sur son visage, comme un sourire oublié ou le voile d’une nostalgie pour ses amis qu’il doit quitter. Des sanglots…

Socrate se couche, comme soulagé. Il va mourir. Il se détend, s’installe de son mieux, trouve son aise. Socrate est mort.

Jean BLOT

28.09.2016

Des(t/s)in(s) de guerre

(éditions Paris-Musées – rbc Musée Zadkine)

par Véronique KOEHLER

Le mot dessin, dans son phonème, est singulier. Une seule lettre le sépare de dessein qui assure des pouvoirs de la volonté et de sa liberté. Une seule lettre le sépare du destin qui se rit de toute initiative, fait baisser les têtes, interdit tout libre-arbitre.

Véronique Koehler, l’auteur du livre dont le titre joue sur ces glissements phonétiques, et de la bouleversante exposition éponyme (jusqu’au 5 février 2017, Musée Zadkine, 100bis rue d’Assas, Paris 6e), n’aura retenu que le second : Dessins/Destin. Il est vrai qu’il a un pouvoir sans rival quand le premier se voit assigner la guerre et que son modèle et destin sont la représentation de son cauchemar. Depuis que, dans Pharsale, Lucain a, le premier, osé arracher à Bellone, la déesse de la Guerre, incarnation de ses horreurs, son masque de beaux gestes et de bons mots, plus de deux mille ans se sont écoulés sans parvenir à convaincre tant l’animalité est ancrée profond dans l’homme. Bellone retrouve toujours ses tambours et ses cuivres, ses uniformes qui font des hommes des oiseaux du paradis, ses exploits qui font frémir l’engeance carnassière. Les horreurs de la guerre sont vite oubliées. Dans notre époque où la violence est de retour, il convient de commencer par remercier le grand sculpteur Zadkine et son interprète et présentatrice Véronique Koehler, de nous rappeler le vrai visage de Bellone, en même temps que le dessein moral du dessin.

Les horreurs de la guerre se suivent mais ne se ressemblent pas. La nôtre, mondiale, la Seconde, fut marquée par le mouvement qui est la transcription physique sinon de l’espoir au moins de la vitalité. On s’y tuait en plein ciel, au fond des mers, dans des tanks, sur des motos. La Seconde guerre fut idéologique. Jamais dans l’histoire le Mal et l’animalité n’avaient trouvé incarnation plus exacte, champion plus convaincu que l’Allemagne nazie. Les pires crimes étaient raciaux, politiques ; les massacres des populations civiles faisaient pâlir les crimes de Bellone.

La Grande guerre, celle dans laquelle Zadkine fut engagé, allait à pied, de préférence dans la boue, à travers les paysages dont ses obus firent des squelettes agrémentés de barbelés. Elle enterrait ses hommes dans les tranchées pour les rapprocher de la mort et du cercueil. Elle tuait à la baïonnette. On y voyait le visage, on se souviendrait de l’expression du jeune homme qu’on allait embrocher. Infirmier, brancardier, Zadkine fut aux premières loges pour observer cette kermesse de l’horreur que, avec ses blessés, amputés, agonisants à grands cris et en silence, Bellone offrait. Avec beaucoup d’art et grand tact, Véronique Koehler suit l’artiste d’autant mieux qu’elle sait se garder de commentaires et laisser au lecteur, notamment à celui-ci, d’imaginer ce que l’artiste vit, vécut. C’est avec le même art, le même tact, qu’elle fait apparaître cette fratrie désolée des artistes et écrivains, Léger ou Cendrars, échoués dans la paix comme l’est Zadkine ; tout un nouveau Montparnasse, plus pauvre que jamais et porteur d’un tragique secret, épouvantable, qui les étouffe et qu’ils désespèrent de pouvoir exprimer.

Le mérite de pareils livres et de pareilles expositions est de réveiller les passions, fourbir les exigences, en un temps comme le nôtre, de marée montante de la violence. Les dessins, les gravures qui en découlèrent disent que Zadkine fut de ceux qui, quelles que soient les circonstances, « savent regarder en face les soldats qui souffrent et ceux qui meurent » pour citer l’auteur qui décrit et, on la voit, la camionnette avec laquelle Zadkine, brancardier, devait aller chercher les malheureux à l’entrée même des tranchées. « Éclats de réalité » : Véronique Koehler sait épouser les chemins de l’absurde et transmettre au lecteur le vertige de Bellone. On suit le parcours insensé et les efforts du critique pour redécouvrir les lieux des œuvres. Quant à l’état d’âme, Zadkine le confie à son ami, son professeur à Vitebsk : « La laideur est partout et mon âme est froide ».

De cette laideur, il faudra inventer la beauté, c’est-à-dire découvrir son sens. Il faudra faire le jardin où chaque ligne, courbe, jeu de forme ou de lumière redisent à l’homme sa grande misère et sa souveraineté puisque de l’horreur il peut faire le dessin, et de l’Absurde cosmique un destin. Zadkine sera gazé, mais même là, il aura des visions de formes admirables en lesquelles se transformeront l’initiative allemande des gaz asphyxiants et les trois mille morts et sept mille gazés d’Ypres.

Avec beaucoup d’art, Véronique Koehler profite de la pause de convalescence dans la vie de Zadkine pour représenter celle qui continue à Montparnasse dans les ateliers. À son retour, durant l’hiver 1917-1918, Zadkine devait graver ses eaux-fortes de guerre. Tout un travail de datation et de localisation des œuvres de guerre est entrepris et mené à bien par la science de Véronique Koehler. En retrouvant les dates et les lieux, on retrouve les étapes de la Grande guerre auxquelles Zadkine participa. L’analyse des documents révèle l’indifférence caractéristique de l’apatride à l’état-civil. Il change de prénom, il se trompe sur les dates, les lieux de son service. Il change de dates de naissance. Il se détache même de ses parents et ne les mentionne plus dans les formulaires qu’il doit remplir. De fait, Zadkine ne retrouvera pas les siens, morts de misère dans une Russie détruite par la révolution. Des lettres déchirantes du père montrent que le fils avait choisi une voie qu’il ne pouvait accepter.

En France, particulièrement à la Rotonde, Zadkine retrouvait des compatriotes, tels Volochine et Ehrenbourg, et se tenait au courant de l’évolution de la Russie. Zadkine, selon son biographe, est de ces artistes dont la sensibilité fut définitivement marquée par la guerre quelle que fût leur nationalité. Paris n’est plus le même et le regard que ces artistes posent sur leurs contemporains les défigure. Curieuse biographie que celle-ci, combien originale, combien exigeante et déroutante, la biographie d’un regard, celui de Zadkine, magistralement illustré, et au-delà du regard des artistes revenus des tranchées, porteurs de leur spectacle et qui voyaient dans leurs perspectives, l’ancienne réalité. Véronique Koehler gomme les lieux, les dates, les nationalités de ses personnages, pour reproduire la confusion où s’est formée cette sensibilité, et singulièrement celle de Zadkine, deux fois apatride, ayant perdu sa patrie civile mais aussi celle plus profonde où l’âme se réfugiait. Dans la hardiesse tacite de sa vision cherchant à se cadrer dans l’évidence du chaos, on peut lire l’idée bouleversante que l’art de l’après-guerre a pour source et origine cette guerre même. La laideur, à sa suite, fait une entrée triomphale dans l’arène de la représentation, bouscule et ridiculise la beauté et un art rongé par le narcissisme, tenté par l’autoportrait. Mais, pour les mêmes besoins et raisons de sympathie, de sublimation, d’idéalisation, les artistes ont soumis le laid aux mêmes règles formelles, à la même vérité du regard, proche mais indépendant de la morale. La beauté s’inspirait de l’admiration, de la sublimation ; la laideur s’inspire de la compassion qui, en enseignant à l’enfer les formes du salut, saura le rédimer.

Reste les œuvres. Mais elles sont là, présentes dans le livre de Véronique Koehler, comme dans son exposition, et les décrire ou les commenter ne saurait que les trahir. Il reste seulement, en les regardant, à tirer force et gloire de ce dessein de Zadkine qui est parvenu, gazé mais plein de forces créatrices, à réduire et dompter l’horreur absurde du destin pour la métamorphoser en l’intelligence et la sensibilité – la compassion – du dessin.

Jean BLOT

21.09.16

Georges-Emmanuel CLANCIER

entre prose et poésie

par Jean BLOT